요즘 방송에서 대통령 거부권이란 말을

그리 어렵지 않게 들을 수 있는데요.

오늘은 대통령 거부권에 대해서 알아보는

포스팅을 하도록 하겠습니다.

안녕하세요. 40대 중년아재입니다.

바로 시작하겠습니다.

1년 가까이 뉴스에서는 여당과 야당 간의

불편한 관계가 지속되고

있는 것을 알 수 있습니다.

비단 이러한 일들이 어제와

오늘만 있었던 건 아니죠.

그리고 대통령이 수장인 행정부와

입법부인 국회가 굉장히 좋지 않은

시기인 것도 분명합니다.

국회는 입법부입니다.

국민들을 대신해서 국회에서

일을 하는 사람인 국회의원을 뽑아

그 사람들이 나라를 위한 법을

만드는 입법부 입니다.

국회에서 가결된 법률은 행정부 수반인

대통령에게 이송된 후 공표를 하게 됩니다.

이때 국회에서 통과한 법률안에 대해서 정부가

이의가 있거나 재의를 요구할 수 있는 권리가

헌법 53조에 규정이 되어 있습니다.

이 권리가 '거부권'입니다.

좀 더 자세하게 거부권에 대해 알아보겠습니다.

◆ 거부권(veto power)/법률안거부권

● 정의

정부에 이송된 법률안에 대해서 이의가 있을 때

대통령이 그 법률안을 국회로 환부하여 그 재의를

요구할 수 있는 권리.

● 내용

국회에서 가결된 법률안에 대해서

본회의 의결 후 정부에 법률 공포를

요청할 경우에,

대통령은 그 법률안에 이의가 있을 때,

해당 법률안이 정부에 이송된 후 15일 이내

이의서를 첨부하여 국회로 환부하고

그 재의를 요구할 수 있습니다.

단, 대통령은 그 법률안의 일부에 대해서 또는

수정하여 재의를 요구할 수는 없습니다.

다시 말해, 그대로 다시 돌려보내는 겁니다.

일부거부가 발생할 경우

법률안의 유기적인 관련성을

해치게 되기 때문입니다.

그리고 수정거부는 거부권의

소극적인 성격에 반하기 때문에

금하고 있습니다.

거부권을 행사할 법률안 결정은

법제처가 심의합니다.

이를 심의한 뒤 장관들의 회의로

이해하면 쉬운 국무회의에

상정해 의결을 거치게 됩니다.

이후 대통령에게 보고하여 결재를 받으면,

즉각 국회에 통보되고

법안은 효력을 상실하죠.

하지만 이렇게 되면 국회가 왜 필요하냐?라는

질문을 하시는 분이 계실 수 있습니다.

국회가 아무리 올바른 입법을 잘해도

국회와의 관계나 기타 다른 여러 사유로 인해

일방적으로 대통령이 거부권을 행사하면,

공포가 될 법이 없게 되는 것이지요.

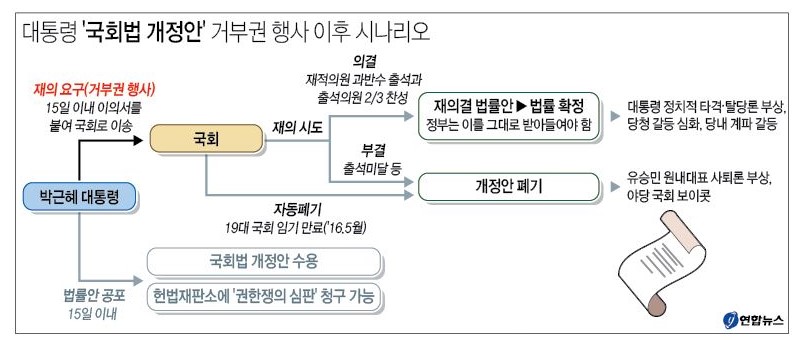

이런 서로를 견제하고 국민과 나라를 위해

존재하는 행정부와 입법부는 행정부에

거부권이 있다고 끝이 아닙니다.

입법부에는 정부에서 돌려보낸 법안을

재의결에 부쳐서 재적인원 과반수 출석과

출석인원의 3분의 2 이상이 찬성으로 의결하면,

대통령은 더 이상 거부 없이 해당 법률안을

공포하게 되어 있습니다.

그렇게 재의결로 심의되어 확정된 법률에 대해서

대통령은 다시 재의요구를 할 수 없습니다.

하지만 재의요구된 법률안에 대해서 언제까지

국회 본회의에 상정해야 한다는 규정이 없어서

재의요구된 법률안이 국회 임기만료로 폐기된

사례도 실제로 있습니다.

정리하면 대통령은 이 거부권을 통해서

입법부인 국회를 견제할 수 있고,

입법부인 국회는 재의결을 통한 과반찬성으로

행정부를 견제할 수 있는 것입니다.

일반적으로는 대통령이 속해 있는 여당의 수가

전체 3분의 1 이상이 된다면 재의결 후 국회의원

전체 3분의 2 이상이 찬성을 해야 하는 이유로

현실적에서는 상당히 법률안이 재의결 후

확정되기는 어려운 상황은 맞습니다.

그렇기 때문에 거부권을 입법부를 견제하기 위한

가장 강력한 권한으로 불리는 이유입니다.

하지만 그렇다고 해서 무조건 거부권을 행사하면,

그건 국민이 용서하지 않겠지요.

참고로 재의결이 확정되어 공포를 할 때

대통령은 정부에 이송된 후 5일 이내에 공포를

하게 되어 있는데요.

만일 대통령이 공포하지 않을 경우에는

국회의장이 이를 대신해서 공포할 수 있습니다.

■ Veto(거부권)의 유래와 미국

● 내용

거부권의 표현인 veto(비토)라는 말의 유래는

고대 로마로 거슬러 올라갑니다.

고대 로마가 왕을 몰아내고 왕 대신 1년 임기의

집정관 2명을 선출하는 제도로 바뀌게 됩니다.

이 집정관들이 1달씩 교대로 일을 했는데요.

한 달은 지금이 국회 같은 입법을 하는 일을 했고,

다른 집정관은 행정부의 일을 하게 되었죠.

그리고 그다음 달엔 그 역할을 바꿔서 한 것이

지금의 거부권의 유래로 알려져 있습니다.

이 권리는 라틴어로 '해당 법률의 제정을 금지

또는 거부한다'라는 뜻의 단어인 veto라는

이름으로 불리게 되었습니다.

현재는 권력의 분립, 견제와 균형을 중시하는

민주주의와 그 시스템에서 어느 한쪽의 독주와

쏠림을 막기 위한 장치로 사용됩니다.

이 거부권이 그중 하나가 되는 것이죠.

그리고 반대의 경우가 재의결을 통한

입법부의 과반찬성 재의결과 공포가 있죠.

보통은 대통령이 속해있는 여당의 수가 많을 경우

거부권은 거의 행사하지 않습니다.

그 이유가 바로 이런 이유입니다.

참고로 민주주의의 대표적인 국가인 미국에서

거부권에 대한 여러 기록이 있는데요.

잠깐 살펴보고 가도록 하겠습니다.

미국에서 최초의 거부권을 행사한 대통령은

초대 대통령인 조지 워싱턴 대통령입니다.

2번 행사를 했다고 전해집니다.

미국은 거부권 행사 외에도

보류거부(pocket veto)라는 개념이 있습니다.

이는 대통령이 의회가 통과시킨 법안에 서명을

하지 않은 채로 회기가 끝나는 경우에

발생을 하게 됩니다.

미국 헌법상 일요일 포함 10일이 지나도록

대통령이 서명을 하거나 또는 거부하지도 않은

법안은 대통령이 서명한 법안과 같이 법으로

효력을 지니게 됩니다.

그런데 그 10일이 지나기 전에 의회의 회기가

끝나게 돼버리면 법안에 대해 거부권을 행사하고

의회에 다시 돌려보내려 해도 돌려받은 의회가

없는 상황이 돼버리기에 자동 폐기되죠.

이는 의회의 재의를 통해 강제통과를 못하게

막는 효과나 방법으로 알려져 있습니다.

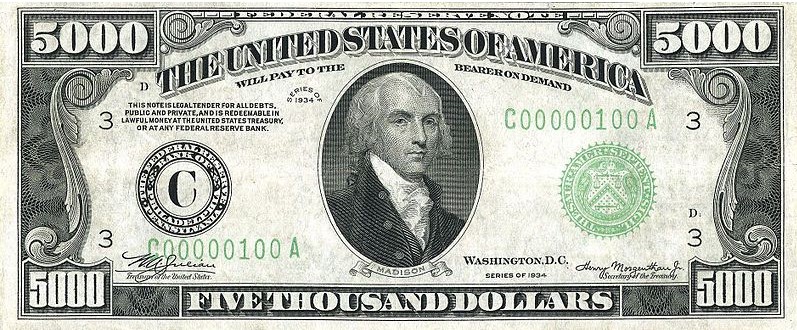

이러한 보류거부를 최초로 행사한 대통령이

미합중국 4대 대통령 이었던

'제임스 매디슨 주니어' 대통령이었습니다.

재임기간은 1809년~1817년까지 8년간

미국의 대통령이었습니다.

그리고 재임기간 총 7번의 보류권을

행사하기도 했습니다.

그리고 최근으로 보면 보류거부를 사용한

미국의 대통령은 제임스 매디슨 주니어 이후

빌 클린턴 대통령이 마지막입니다.

제임스 매디슨 주니어는

'미국 헌법의 아버지'로 불리는

굉장히 존경받는 미국 대통령입니다.

'삼권분립'이라는 지금은 너무나 당연하고

고유명사가 돼버린 그 제도를 창안한 사람이죠.

실제로 1934년까지 미국에서 발행되었던

5,000달러 지폐의 인물이기도 했습니다.

그의 부인인 Dolley Payne Madison 영부인은

미국에서 최초로 사진을 남긴 영부인으로

기록되어 있습니다.

■ 대한민국의 Veto(거부권) 사례

● 내용

대한민국은 1948년 제헌 이후

역대 대통령에 의해 행사한

거부권 횟수는 약 66건으로 알려져 있습니다.

아시다시피 2 공화국인

5대 국회는 '의원내각제' 였죠.

이때는 거부권이 없는 대신 있는 게 있었습니다.

바로 '참의원 법률안 거부권' 이였습니다.

이 당시 의원내각제에 나온 거부권은 총 8건입니다.

이와 합치면 총 74번으로 기록되어 있습니다.

그럼 역대 대통령 중에 가장 거부권을

많이 행사한 대통령은 과연 누구일까요?

바로 초대 대통령인 이승만 대통령으로

45번의 거부권을 행사했습니다.

혼자서 3분의 2를 차지할 정도로

많은 이유는 따로 있었습니다.

자신을 대통령이 될 수 있도록 지원해 준

당시 '한민당'과 갈등으로 국회와

극심한 갈등이 있었기 때문에

가장 많은 거부권을 행사했죠.

그리고 박정희 대통령은 5번의 거부권을

행사한 것으로 기록되어 있습니다.

노태우 대통령은 재임기간 중

7번의 거부권을 행사를 하였습니다.

역대 2번째로 많은 거부권을 행사했습니다.

노태우 대통령 임기동안의 절반이

지금의 상황과 비슷한 '여소야대' 상황이었죠.

그리고 노무현 대통령은 재임기간 총 6번의

거부권을 행사를 하였습니다.

이중 2건은 탄핵소추를 당해

당시 고건 국무총리가

권한대행의 자격으로 행사를 한 것입니다.

이명박 대통령은 재임기간 1번의

거부권을 행사한 기록이 있습니다.

'대중교통 육성 및 이용촉진에 관한 법률 개정안'

으로 당시 택시법으로 불렸던 법률로 인해서

전국 버스업계가 운행중단을 결의하고 반발했죠.

그때 법률안 거부권을 행사했습니다.

그리고 박근혜 대통령은 2번의 거부권을

재임기간 동안 행사를 했습니다.

윤보선 대통령은 당시 의원내각제로 인해서

거부권이 없어서 행사를 못하기도 했지만,

참의원이 8번 거부권 행사를 하였고,

최규하, 전두환, 김영삼, 김대중, 문재인 대통령은

재임기간 거부권을 행사한 적이 없습니다.

그리고 재밌는 사실은 거부권을 행사한 법률안이

재의 의결로 법률안이 통과한 사례는 지금까지

단 한 번도 없는 것으로 기록되어 있습니다.

■ 기타 다른 나라 Veto(거부권) 사례

● 내용

1. 베네수엘라

베네수엘라의 우고 차베스가 헌법을 고쳐서

'무제한 거부권'을 보유하게 됩니다.

이후 의회가 식물화 되면서 그 결과는 모두가

잘 알고 있듯 최악의 상태로 되어 버립니다.

2. 영국(군주제)

얼마 전까지 영국의 군주였던 엘리자베스 2세는

국왕이 된 후로 거부권을 행사하지 않았습니다.

영국의 국왕이 거부권을 행사한 것은 18세기

'앤 여왕'이 거부권을 행사한 적이 있다고 합니다.

군주제 국가에서는 군주가 재가를 하지 않으면,

법안이 될 수 없었습니다.

지금의 영연방 왕국에서는 영국국왕을 대신하는

'총독'이 국회를 통과한 법안에 대해 거부권을

행사할 수 있다고 합니다.

하지만 총독이 거부권을 행사하지 않은 법안을

국왕이 거부권을 행사할 수 있다고 합니다.

3. 스페인(군주제)

스페인에서는 국왕이 거부권이 있습니다.

하지만 1975년 폐지되었던 군주제를 부활한

스페인에서는 그 이후 거부권이 단 한 번도

행사가 된 적이 없다고 합니다.

4. 태국(입헌군주제)

태국은 군주의 거부권을 가장 적극적으로

행사하는 대표적인 입헌군주제 국가입니다.

내각 국성에 대해서라도 군주가 승인하지 않으면,

내각이 바로 붕괴가 되는 그런 나라입니다.

나라를 180도 바꿔버리는 쿠데타도 군주의

거부권 하나만으로도 무효화를

시킬 수 있다고 합니다.

5. 일본과 스웨덴

일본과 스페인은 일본의 천왕이나

스페인의 국왕에게 거부권이 없습니다.

일본은 내각에서 책임을 지게 됩니다.

스웨덴은 1975년 개헌으로 인해,

국왕의 거부권이 사라지게 됩니다.

그리고 국왕의 법률 공포권도 내각으로

이전이 되게 됩니다.

또한 총리 임명장도 국회의장 명의로

임명장이 발행이 된다고 하네요.

국왕의 서명이 필요한 법률문서는

외교관 신임장이 전부라고 합니다.

6. 프랑스

프랑스는 '이원집정부제'입니다.

이원집정부제는 대통령과 총리에게

행정부 수반의 권한이 나뉘어 있는 제도입니다.

대통령제와 의원내각제의 요소가 다 있는

두 가지 제도의 중간에 있는 제도입니다.

'분권형 대통령 중심제' 또는

'제약된 의원내각제' 라고 불리기도 합니다.

그래서 프랑스의 대통령은

제한적인 거부권을 가지고 있습니다.

통과된 법안에 대해 법안심의를 요구를 합니다.

오직 한 번만 가능한 요구입니다.

그리고 다시 법안심의를 통과하는데

우리나라처럼 엄격한 기준이

있는 게 아니기 때문에

통과가 되는 게 대부분이라도 합니다.

7. 대만

대만은 총통이 대통령에 해당하는데요.

총통이 아니라 총리에 해당하는 '행정원장'이

거부권을 가지고 행사할 수 있습니다.

하지만, 행정원장의 거부권을 총통이 재가해야

그 거부권이 행사될 수 있다고 합니다.

8. 러시아

러시아도 대통령에게 거부권이 통과한

법률에 대해 단 1번 행사를 할 수 있는

거부권이 있습니다.

하지만 러시아는 여당인

통합 러시아당이 20년 가까이

과반을 차지하고 있어서

거부권을 행사할 일이 없었죠.

9. 폴란드

폴란드도 대통령에게 거부권이 통과한

법률안에 대해 1회 환부거부 형식의

거부권을 행사할 수 있습니다.

우리나라처럼 법안의 일부를

거부할 수 없습니다.

그리고 접수된 날로부터

60일 이내에 재적인원의

5분의 3이 찬성을 얻어 통과를 하면

대통령의 거부권은 무효화가 됩니다.

만일 5분의 3 이상의 찬성을

얻지 못하면 바로 폐기입니다.

10. 독일

독일은 사실 대통령이

거부권을 가지고 있기는 합니다.

다만, 실질적으로 거부권을 행사하지 못하죠.

거부권을 행사를 하게 되면

대통령의 자질을 놓고 과연 적절한

거부권 행사였는지 논란이 난다고 하네요.

독일의 대통령은 독일 총리의 의사에 따라

의회에서 불신임 투표로

바로 탄핵이 되기도 합니다.

대부분의 실질적인 권한은

총리가 가지고 있죠.

오늘은 이렇게 우리나라와 미국등에 대한

대통령이 거부권에 대해서 알아봤는데요.

말 그대로 거부라는 말은 반대의 입장이라는

느낌으로 상대방과 다른 입장과 생각이라는

조금은 부정적인 느낌을 주는 권한입니다.

삼권분립이라는 기본적인 민주주의 개념으로

서로를 선의로 견제하고 국가와 국민을 위해서

경쟁하듯 열심히 한다면 참 좋겠습니다.

서로를 견제하기 위한 그런 권한들을

서로를 상하게 하거나, 한쪽의 이익만을 위해

악용을 한다면 과거 많은 사례들로 봐도

그 결과는 언제나 좋지 않았습니다.

행정부와 입법부가 서로의 입장을 내세우고

자신들의 생각을 관철시키려 그러한 서로의

견제에 대한 권한과 실력행사가 아닌,

오로지 국가와 국민들을 위한 견제가 먼저

이루어져야 하는 것이 중요하다고 생각되네요.

-끝-

'knowledge & news' 카테고리의 다른 글

| 수명 늘리다. 좋은 수면습관 (20) | 2023.03.01 |

|---|---|

| 우리나라 영공을 최초로 비행한 파일럿 (25) | 2023.02.26 |

| 라면 역사-세계최초 한국최초 숨은 이야기 (23) | 2023.02.23 |

| GMO 유전자변형식품 내용과 진실 (24) | 2023.02.22 |

| 1000년 넘은 레스토랑,술집 (14) | 2023.02.21 |

댓글